Яна Михайловна Рощина: Черновцы

Яна Михайловна Рощина:

Черновцы

Мой город, город моего детства — это Черновцы. Город долгое время принадлежал Австро-Венгрии, и дома в центре, и дороги, вымощенные брусчаткой, — все это осталось еще с того времени. С 1918 по 1940 год город был румынским, а перед войной присоединен к СССР. Именно тогда туда переехала семья родителей моей мамы, оттуда убегала от войны и вернулась в 1944 году. Там работали в школе бабушка и дед, росли моя мама и тетя, мама училась в университете. Мама переехала в Москву после учебы, но бабушка жила в Черновцах до 1979 года, и в школьные годы я каждый год приезжала туда на лето, а до школы обычно жила с ранней весны до поздней осени. Поэтому для меня воспоминания о детстве, начиная с самого раннего (я там родилась), неразрывно связаны с Черновцами, с городом, его улицами и дворами и, конечно, с моими двумя бабушками. Мне всегда хотелось как-то сохранить, удержать то время, не дать ему исчезнуть, рассказать о нем, записать...

Не знаю, почему людям хочется рассказать о себе. Может быть, чтобы что-то осталось после нашего исчезновения? Но нужны ли кому-то, кроме самого человека, воспоминания о его детстве, юности, жизни? Кроме разве что потомков, которым интересна чисто фактическая сторона жизни их предков. И чем отличается описанное «то, чего не было», от описанного «того, что было»? Возможно, отличается для меня. Но для всех остальных будет ли мой рассказ просто мифом, вымышленной историей? Ведь для читателя выдуманная история по форме и восприятию мало чем отличается от подлинной. Но читаем же мы с интересом воспоминания незнакомых нам людей... Может быть, главное отличие — в таланте пишущего, во взгляде на вещи, когда самое прозаическое событие в глазах гения остается наполненным необыкновенным вкусом или ароматом. Хотя чувствовать — еще не значит уметь выразить и передать. Для меня те вкус, запах, ощущение детства — живы. Но как описать эти картинки, как словами передать тогдашние ощущения? Как передать запах той комнаты, где прошли самые счастливые минуты детства?

Или чувство каштана в руке, такого теплого, твердого и коричневого, живого, в отличие от камня? Или ту атмосферу тепла, уюта и одновременно таинственности, когда я, маленькая, рядом с бабушкой и бабушка читает мне? Не знаю, возможна ли какая-то последовательность в таких воспоминаниях? Ведь это не упорядоченное изложение каких-то событий, а лишь мозаика воспоминаний и впечатлений — впечатлений, может быть, скорее даже чувственных — зрительных, вкусовых, — чем связанных с какими-то действиями.

До школы с бабушкой Лидой я проводила все время — или в Черновцах, где у меня было две бабушки: Лида (Лидия Александровна, мамина мама) и Аня (Анна Антоновна, сестра первого бабушкиного мужа), — или в Быково, где тогда жили родители. Бабушка Лида была «главная бабушка», она со мной гуляла, читала мне и учила читать (и думать тоже), шила, а готовила только особые блюда, такие как вареники. Бабушка Аня занималась хозяйством, без конца что-то готовила, убирала — не помню ее отдыхающей. Мои бабушки стоят у меня перед глазами: худенькая, чуть даже суховатая бабушка Аня, с остреньким носом, коротко стриженными седыми волосами, всегда аккуратно заложенными гребнем, и ее руки, теплые, в морщинках, с чуть как бы заостренными пальцами. А у бабушки Лиды руки другие — узловатые в суставах и, кажется, даже с почти прямоугольными на концах пальцами, с тонкой кожей, но такие же теплые и всегда в движении. И сама бабушка тоже другая — невысокая, но чуть полнее и мягче, с длинными седыми волосами, которые она каждое утро первым делом расчесывает и укладывает сзади, над шеей, в пучок, закалывает шпильками и гребнем. У бабушки чуть-чуть римский профиль, гордая посадка головы и ясные, светлые глаза.

Первое, что я чувствую, вспоминая о Черновцах моего детства, — это любовь. Это любовь ко мне, это любовь «ни за что» — вероятно, такой бывает только любовь к детям, когда ты чувствуешь, что тебя любят просто потому, что ты есть. Это две мои бабушки, которые всегда рядом, даже если они заняты своим делом, и от которых исходит тепло и любовь. Если бы меня попросили вспомнить самое счастливое мгновенье детства — наверно, это было бы летнее утро в Черновцах, когда я еще сплю — почти сплю, а в зарешеченное окно во двор заглядывает солнце, которое потом уйдет, и в комнате целый день будет чуть сумеречно и прохладно. А пока в окне теплое солнце, которое просвечивает сквозь кружево решетки, мне тепло и сонно, а бабушка ставит в изголовье стул и накрывает его спинку покрывалом, чтобы мне в глаза не светило солнце и не разбудило меня. А я — уже не сплю? Или я просыпаюсь и уже тогда вижу этот стул и знаю, зачем он здесь, что меня любят и заботятся и пока я сплю. А главное — ощущение этой атмосферы тепла, солнца, уюта, беззаботности и любви. И утро — утро как обещание нового дня, полного чего-то, чего не было вчера. Ощущение протяженности времени — не бесконечности, но его протяженности, того, что длится, оно просто физически упруго-растяжимо — столько всего можно успеть за день… И это утреннее солнце как первое ощущение нового дня.

Конечно, для меня детство — это город, но начинается он с нашей квартиры. Это дом, это что-то родное навсегда, пусть даже всего лишь в воспоминаниях. Это сквозной подъезд — с улицы (Гёте) в замкнутый двор, и наша дверь — направо, если идти с улицы. Сам подъезд чуть сумрачный, каменный и прохладный. Налево от входа — кухня, царство бабушки Ани, — как мне сейчас кажется, огромная. В кухне только топчан, стол, плита и раковина и две двери в кладовки. Стол большой и основательный, совсем не такой, как сейчас современная мебель на кухне. Да и вообще во всей квартире мебель если не старинная, то, во всяком случае, старая и основательная, тяжелая, темная. Холодильника никогда не было, я помню всегда на высоком окне кладовки (подоконник на уровне примерно моих глаз или даже выше) масленку с маслом в воде, чтобы не растаяло. Это значит, что продукты не покупались впрок, и готовилось столько, чтобы не испортилось без холодильника, — а ведь я всегда бывала у бабушки летом. Помню, что в магазин и на рынок бабушка Аня ходила практически каждый день, рано-рано утром, часов в 7-8, и этот ритуал — принос молока и овощей — тоже символ утра и — деятельности, труда, которым были заняты все дни бабушки.

Кухня, да и вся квартира — это пространство, комнаты, холл, ванная — все это просторное, большое, — дом старой постройки (румынской или даже австро-венгерской). Или это я была маленькая? …Во всей квартире белые добротные двери, чуть ли не везде двойные. И дверные коробки — широкие, во всю толщину массивных стен. Эта ширина, основательность стен, окон, подоконников, дверей — все это создавало совершенно особое восприятие квартиры. Напротив кухни — холл, как бы еще одна большая комната в центре квартиры, и главное в холле — это буфет, с бабушкиным вареньем, наливками, запасами орехов и сухофруктов. А еще — печка: центрального отопления не было, и в ту единственную зиму, которую я провела в Черновцах, печи топились газом. Не помню, подавался ли газ летом, но хорошо помню это ощущение теплой печи в доме, когда прижимаешься к ней ладонями до того момента, пока не начинает обжигать. И этот уют горящей печи — огонь, живой, и печь как живое существо, гудящее и дарящее тепло.

Первая бабушкина комната, в которую попадали из холла, окнами выходила во двор и всегда была темноватой, солнце заглядывало туда только утром. Но эта сумрачность и прохлада квартиры мне вспоминаются как очень приятные. Не помню, чтобы хоть раз летом было жарко и душно. В этой комнате бабушка всегда шила, читала мне, что-то делала — это «рабочая» комната. И в ней такие таинственные ящики — в столе и тумбочках, очки и еще много всякой мелочи типа разрозненных пуговиц, шпилек и прочего. Вторая комната была меньше, и характер у нее был другой. Если первая — «рабочая», проходная, да еще и проходная в ванную, то вторая — это возможность уединиться. Сразу налево у дверей был черный застекленный шкафчик с посудой, а внизу, сколько я себя помню, держали варенье. Варенье — это некий ритуал, ни один год не обходился без его варки. Самые частые — клубника и черешня, их приносили с базара в больших количествах, тогда это было очень дешево. Черешню — белую, большую, сладкую — бабушка всегда чистила шпилькой, это был настоящий ритуал: бабушка важно сидела на кухне перед тазом черешни. Потом черешня в этом же тазу варилась, и варенье из нее всегда было чуть переварено, но приобретало необычайный аромат и тягучесть, схожую с медовой. В него всегда добавлялась сухая, специально для этого заготовленная, апельсиновая или лимонная корочка. Все банки аккуратно закрыты бумагой, обвязаны и с надписью: «такой-то год» — все сваренное варенье никогда за зиму не съедалось. У меня и сейчас на губах вкус этого варенья, хотя я его не пробовала (именно такого, бабушкиного) уже много лет. Варенье это потом всегда путешествовало в банках или пакетах с нами в Москву.

Главный предмет мебели в этой комнате — это буфет, он тоже представлял из себя таинственную и заманчивую территорию, на которой можно было найти что-то интересное. На его широкой, как стол, поверхности разместились разные статуэтки, вазочки, тарелочки, раковина с мужской фигуркой рядом. Наверху, за застекленными дверками, я потом как-то нашла старые фетровые шляпы — мамы и бабушки — и очень любила в них наряжаться, а когда была старше, надевала на бабушку, и она напоминала мне благородную польскую дворянку. В ящиках тоже была масса всего: помню, я как-то нашла там пачку открыток с актерами прошлых времен — их собирала тетя Мила, а внизу, за дверками, где было, кажется, огромное пространство, мне попались книги, оставшиеся от деда, и старые грамофонные пластинки, которые я даже возила в Москву и пыталась слушать.

И еще окно, с огромным подоконником, на котором я разворачивала свои игры, шила, представляла себе кукольные квартиры. А уже в школьном возрасте очень любила сидеть на широком подоконнике и смотреть в окно (был первый этаж, и окно выходило на улицу — нашу тихую зеленую улицу Гёте). Особенно почему-то я любила так смотреть в дождь, когда гулять не выйдешь, а дождь бил по липам, посаженным вдоль дороги и загораживающим половину света; по наклонной мостовой текли ручьи, и по ручьям и лужам плыли большие, как мыльные, белые пузыри от сильных капель, и мне казалось, что это шары созревших одуванчиков. Если смотреть в окно, когда было уже темно и на улице зажигали фонари, то листья от освещения становились необыкновенными и таинственными, зелеными на свет, и надо было тихонько выглядывать из-за белых занавесок, задернутых на ночь, и следить за прохожими, такими торопящимися или гуляющими, но все равно неизвестными, — это было как бы чуть-чуть подсматривание за чужой жизнью.

Квартира представляла из себя словно малый мир, уютный и теплый, а большой мир — это был город, все его места, где я ходила сначала с бабушкой и потом сама. Но, пожалуй, большой мир начинался во дворе, который представлял собой почти замкнутый четырехугольник, окруженный домами, только с проходами в соседние дворы, где жили мои друзья. «Наш» двор — это прямое продолжение квартиры, почти что вторая квартира — так много времени я там провожу. Лицо двора определяют для меня деревья. Их три. Самое любимое — мое, потому что перед нашим окном из кухни, — райская яблоня, с крошечными, с вишню, и почти несъедобными плодами. Она очень уютная: примерно на уровне пояса ствол делится на две толстые ветки, и в развилке я, еще маленькая, люблю сидеть, как в седле лошади. «Второе» дерево — а по размеру самое большое — огромная, просто гигантская, липа. И третье — растущая почти под углом в 45 градусов к земле груша, видимо дикая, потому что плоды на ней — дички.

Вообще весь двор — темный и тенистый, прохладный даже в жару, влажный (земля всегда чуть сырая, как мне кажется), и сам воздух в нем не такой, как в «городе» (двор в моем представлении — не город, а дом). Основной мой «ареал обитания» в раннем детстве — перед нашими окнами, чтобы меня было видно из окна. Под «моей» яблоней стоит сделанный бабушками (каждый год заново, потому что за зиму ломают) — с любовью, для меня — стол со скамейками. На этом столе проходят мои детские игры, я выхожу во двор с игрушками — некоторые помню: маленького коричневого и большого серого мишек, куклу с черными волосами из пакли и фарфоровой головой, с которой, как мне говорят, нужно осторожно обращаться. Но предмет моей зависти — из игрушек — в то время — это огромный металлический грузовик моего соседа и приятеля всех детских игр. Ни о какой кукле я так не мечтала, как об этом грузовике, в кузов которого помещался сам его хозяин. Здесь же, за этим столом, я часто читала, когда была уже значительно старше.

Самые первые воспоминания, касающиеся уже не двора, а города, — это скверы и парки, куда бабушка ходила со мной гулять. Самый ближний сквер — на Театральной площади, перед театром: это большая открытая площадь с газонами и потрясающими розами. И если на двух больших клумбах большие розы недоступны — не подойдешь, то мелкие кустовые растут вдоль круговой дорожки, по которой можно вдоволь бегать, и любоваться, и нюхать. Этот сквер — «парадный», там бабушка часто встречалась со своей подругой и бывшей коллегой по школе, которую я тоже очень любила. Второй сквер — в другом направлении от нашего дома, университетский — он и в самом деле находится на Университетской улице, по направлению к университету. Это полная противоположность театральному скверу: если там солнце, жарко, цветы, то здесь — деревья, тень, в которой даже трава не растет, сумрачно… Но именно здесь растут мои любимые каштаны, и сами каштаны осенью я так любила собирать, а бабушка из них вырезала мне игрушечную мебель. Третий сквер — еще дальше от дома, напротив здания университета (бывшая резиденция митрополитов, я о ней еще скажу), — и, значит, туда мы добирались еще реже, и прогулка туда была еще заманчивее.

Цветы в Черновцах всегда были очень дешевыми, доступными. Можно было просто купить — себе, а не только в подарок или к празднику.

Но самый большой праздник в детстве — это путешествие в парк (тогда он назывался парк Шевченко) уже за университетом. Это мечта, потому что в парке мои любимые карусели, на которых мне долго бабушка не разрешала сесть на лошадку (можно упасть…), а только в карету, и поэтому лошадка — мечта. Это прекрасные качели, это прокат настольных игр — помню мозаику, которая мне очень нравилась, а дома ее не было. Но парк — прежде всего природа, деревья, цветы, которые бабушка все знала, потому что первое ее образование, хоть и неоконченное, — агрономическое. Больше всего помнятся колокольчики — особенные, высокие, с тяжелыми и толстыми стеблями, я нигде больше не видела таких. И — великолепная осень, кучи кленовых желтых листьев, из которых я вязала короны на голову, которыми чудно можно было шуршать, а еще лучше — собрать в кучу и в нее забраться… Второй любимый парк — имени Шиллера, но называется он всегда — Шиллер-парк. (Бабушка — мне: «Пойдем в Шиллер-парк?» Вот первое знакомство с немецкой литературой: улица — Гёте, парк — Шиллера.) И этот Шиллер-парк — весь на огромном спуске. Горизонтальные только дорожки — поперек склонов — не асфальтированные, просто утрамбованная земля. Много травы, деревьев, тенисто… Бабушка ходит со мной туда, расстилает на траве пиджак, садится, иногда мне читает. И на этих склонах с травой — сплошные маргаритки. Маленькие, с желтыми серединками, как крошечные ромашечки. Их можно насобирать — или маленький букетик, и тогда они стоят в изящном, как кукольном, кувшинчике на буфете. Или — я сказала бы «охапку», только они слишком маленькие для этого, — и поставить в низенькую круглую синюю вазочку… В этой же вазочке, на буфете, как сейчас вижу — фиалки. Тоже из Шиллер-парка, и — душистые, такие росли, мне кажется, только там… Это ранней весной, потому что маргаритки — почти все лето, а фиалки — очень недолго. Когда цветут — я: «Пошли за фиалками?» — бабушке. Наверно, с тех пор я очень люблю не парадные, небольшие и уютные цветы — фиалки, маргаритки, ландыши…

Для меня до сих пор все цветы окрашены ощущениями — теми, с которыми они были когда-то связаны, в основном детскими, и, следовательно, черновицкими. А из цветов любимые те, что были со мной в детстве. Самые — все же лилии, белые, с желтыми тычинками, огромные и царственные. Не могу сказать, почему из всех других — именно они, но это ощущение — о! наконец-то! расцвели лилии! — сохранилось. Расцвели не дома или в саду, это просто значит — их стали продавать. А цветы в Черновцах всегда были очень дешевыми, доступными. Можно было просто купить — себе, а не только в подарок или к празднику. И часто цветы стояли дома: в прохладных, темных и больших наших комнатах — столы, покрытые скатертью, и — ваза… Лилии — почему-то — только в определенной вазе, высокой и почти прямой, как цилиндр, чуть расширяющейся книзу и кверху и с «оборкой» наверху. Голубовато-зеленоватое стекло, и в нем — царственные цветы. Царственные, может быть, потому, что у них — осанка… Это как прямая спина в балете. Они несут свои головки даже чуть высокомерно. Ощущение белизны и чистоты и чего-то как будто недоступного, тяжелого и даже одуряющего запаха.

Остальных цветов — много, разных… По ассоциации: белое — жасмин. Запах… Чудо! Этот не покупают, он растет кустами: как осыпан, когда цветет, — у театра, сбоку, и мы с подругой Машей ломаем хотя бы несколько веточек — унести аромат. Почему-то запах для меня — очень «сущностное» свойство цветов, неотделимое от облика. И еще впечатление от цветов — цветочный базар. Совсем не то, что современные киоски и магазины. Это — базар, и цветы не промышленно произведенные, а «деревенские», домашние, и от этого не парадно-скучные, а живые, с характером. Кучами, кипами розы — не на длинных палках, и поэтому они живее; лилии, пионы, флоксы, жасмин — конечно, все в разное время, но базар всегда полон, полон красок и ароматов. И конечно, невозможно представить себе Черновцы без клубники, вишни и черешни, а позже — без яблок или груш. Это тоже, конечно, все с рынка, на рынок с утра привозят все свежее, из сел, многое — гуцулки с Карпат. Как сейчас помню их одежду, совсем не городскую, такую теперь можно увидеть только в музее: белые вышитые рубашки, шерстяные ковровые юбки, вышитые жилетки и обязательно торбы — тканые сумки из тяжелой ковровой шерсти, черные с зеленокрасным узором.

Как только созревают очередные ягоды или фрукты, на нашем столе новое блюдо. Клубника — значит, обязательно со сметаной. Вишня — непременные вареники. Белая черешня — варенье. Яблоки — восхитительный бабушкин пирог. Все эти изыски готовит только бабушка Лида, бабушка Аня — специалист по котлетам и жаркому. А самый редкий праздник — ореховый торт, по сути, бисквит, но вместо муки — молотые грецкие орехи, и из-за этого он темно-коричневый и всегда немного влажный, сочный, совсем не похожий ни на какой другой торт в мире.

Интересно, что я совсем почти не помню событий, разговоров, диалогов — то есть вообще слов. И действия, которые в памяти, — это действия каждодневные, повторяющиеся изо дня в день или из года в год, их нельзя привязать к конкретному году и дню. Каждый год — цветы, фрукты, каждый год — книги… С книгами — сложнее, так как менялись сами книги. Но они были всегда. И те, первые, совсем еще детские, большого формата, как-то не уходили из жизни с приходом новых. Они становились все потрепаннее, мягче, но и добрее и привычнее, с помятыми углами… И, как ни странно, я возвращалась к ним. Может быть, это вообще особенность моей памяти? Помнящей — как и из детства — не факты, но — ощущения… Такие же впечатления остаются и от книг. Можно забыть содержание, но не свои эмоции при этом.

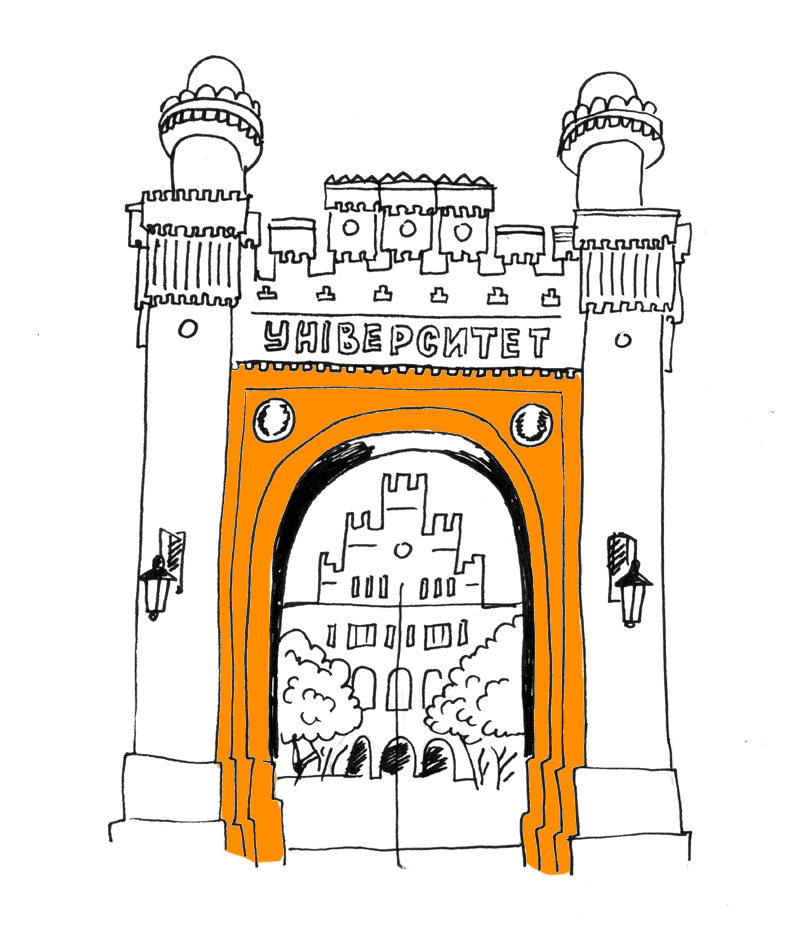

Самое волшебное место в городе — это университет, точнее, конечно, здание, которое ему отдали в советское время, а построено оно было как резиденция Буковинских митрополитов (православных) еще при Австро-Венгрии.

Но книги так же неразрывно связаны с детством, как цветы. И с бабушкой, потому что я хорошо помню, как бабушка читала мне и просила сначала прочитать первое слово, потом — первое предложение, а потом я уже читала сама. Дома книг было немного, наверно, только самые любимые книги, детские, многие стихи из которых я помню до сих пор: «Кот Василий, где ты был? Я мышей ловить ходил…» Остальные книги мы брали в библиотеке, и это тоже был праздник — во-первых, потому, что до библиотеки идти было интересно и далеко — конечно, по тогдашним моим ощущениям: через Театральную площадь, потом через Центральную и пройти всю пешеходную улицу Кобылянской. И во-вторых, конечно, предвкушение — что на этот раз? Что удастся найти, унести, проглотить, присвоить… хотя почему-то лучше всего я помню одну книжку на украинском языке, которую я выбрала и захотела прочитать сама, и оказалось, что я почти так же легко читаю на украинском, как на русском. А с бабушкой мы по-украински прочитали всего «Кобзаря» Шевченко — она же работала до пенсии учителем украинской литературы в школе (да и моя бабушка — урожденная Кобзарь), спели все до сих пор любимые украинские песни. Позже, лет с двенадцати, я открыла для себя библиотеку моей подруги, очень богатую по советским меркам: «Библиотека фантастики», Дюма, Конан Дойль, Жюль Верн… И это тоже память, прежде всего ощущений: унести, забраться с книгой на диван или подоконник и под шум дождя читать, читать…

Так что страсть к чтению — оттуда. Конечно, это и от бабушки, но важна была и атмосфера самого города: библиотека, кино, театр, университет и, главное, люди. История города, как я знаю уже сейчас, очень повлияла на его население: переход из Австро-Венгрии к Румынии в 1918 году означал, что уехали одни люди и приехали другие, то же самое было в 1940 году, когда город перешел от Румынии к СССР. Бабушка и тетя рассказывали, что те, кто приехал сначала в 1940-м, а потом после войны, фактически получали опустевшее жилье, часто вместе с мебелью. Город был многонациональным и поликультурным: конечно, украинцы из разных частей Украины; гуцулы с Карпат; поляки; русские — в том числе, как говорили, много из Ленинграда; евреи, которые до войны составляли очень значительную долю населения, как и в соседнем Львове; молдаване (например, предметом особой гордости всегда была уроженка Черновицкой области София Ротару). Это и такие разные церкви в городе (хотя и не функционировавшие в советское время), как католический костел, армянская церковь, русская, украинская, синагога. Этот плюрализм культур был очень важным — разные обычаи, разные языки, но все это разнообразие воспринималось не как что-то разъединяющее, а как многообразие мира.

Особенно любимыми были три церкви. Католический костел, первый в моей жизни пример такой архитектуры (вероятно, псевдоготика), — как символ воздушности и устремленности в небо. Прямо противоположное впечатление — великолепная армянская церковь, как будто крепко цепляющаяся за почву. И наконец, собор, который бабушка всегда называла «кривошiя», потому что у четырех его глав (кроме центральной) окна как бы скрученные по спирали, и вот детское впечатление: как же они не падают? Но, оказывается, с еще одним храмом было связано детство: любимый и самый близкий к дому кинотеатр — это бывшая синагога, частично разрушенная во время войны. И самое яркое детское впечатление от иудейской культуры — это потрясающе интересное еврейское кладбище, по которому я так любила гулять с бабушкой, после того как мы приезжали на соседнее кладбище на могилу деда. Буквально «частокол» могильных памятников с непонятными письменами, воспринимаемыми тогда как загадочные знаки, производил какое-то мистическое впечатление.

Кроме прогулок важной частью повседневной жизни было кино — причем именно в кинотеатрах, дома телевизора не было. Это значило, что каждую неделю — новый фильм, новая афиша, новое впечатление. В школьные годы как мы всегда ждали нового фильма, объявленного на афише «незабаром», то есть скоро! В городе, каким я его помню, кинотеатров было очень много. Но знакомство с этим миром начиналось с так любимого в детстве «Малятко», где показывали только мультики, стояли маленькие стулья только для детей, а родители всегда ждали по окончании сеанса. Поход туда — это всегда праздник, но бабушку нужно уговорить: идти туда далеко, почти как в библиотеку. И только теперь я узнала, что этот детский кинотеатр был расположен в интереснейшем здании Немецкого народного дома, построенного в стиле модерн. Если кинотеатров было много, то театр, даже так — ТЕАТР, — один, это прекрасное здание, о котором бабушка рассказывает, что его строил тот же архитектор, что и в Вене, и в Одессе (не знаю, правда ли это, но впечатление производило). В театр, конечно, мы ходили редко, в лучшем случае один раз за лето, на гастроли приезжих трупп, если бывал детский спектакль. Но я хорошо помню рассказы — они звучали уже как легенда для меня, — что когда-то бабушка сдавала комнату Любови Орловой во время ее гастролей в Черновцах, помню бережно хранимую открытку с ее портретом и автографом.

Конечно, в детстве я ничего не знала об архитектурных стилях, но невозможно было не обращать внимания на красивые дома, которых в Черновцах так много: театр, ратуша, Немецкий дом. Но, наверно, самое волшебное место в городе — это университет, точнее, конечно, здание, которое ему отдали в советское время, а построено оно было как резиденция Буковинских митрополитов (православных) еще при Австро-Венгрии. Этот комплекс производил на меня неизгладимое впечатление в детстве, в моем представлении это был сказочный дворец — с удивительной мозаичной черепицей, стенами красного кирпича и парком, куда так трудно было попасть, так как территория была закрыта. Но я всегда тянула бабушку на прогулку к нему, по Университетской улице, и этот незабываемый эффект — издалека видны только ворота, и только в самом конце вдруг открывается вид на ступенчатые крыши, блеск мозаик, зеленый внутренний двор, и все это залито солнцем. От нашего дома Университетская улица — это одна ось, а другая — улица Ольги Кобылянской: мощенная брусчаткой, пешеходная, парадная, праздная. Праздная, потому что здесь всегда много гуляющих, особенно вечером, — это главное место, где надо «выгулять» новое платье, улица, по которой невозможно куда-то спешить, а только, как я сказала бы сейчас, «фланировать». Так и вспоминается всегда мой любимый город — как звезда любимых маршрутов с центром в нашей уютной квартире на улице Гёте. Спасибо вам, Черновцы.