Евгений Семенович Штейнер: Токио

Евгений Семенович Штейнер:

Токио

Я хотел бы рассказать о своем опыте пребывания в Токио, где я провел около двух лет (с перерывами) в двух разных университетах — в Университете Дзёти дайгаку (Университет Высшего разума — так буквально можно перевести японское название этого учебного заведения, основанного иезуитами и названного ими Университетом Св. Софии) и в Университете Мэйдзи гакуин, основанном в начале эпохи реформ Мэйдзи. В обоих я пребывал в качестве приглашенного исследователя, или, как я шутливо и буквально переводил японский термин «кякуин гакусюин», «ученого в гостях». Пребывание в этих японских университетах и отдельные лекции, семинары и конференции в других — в Токио, Киото и Нагоя — не самый большой по времени, но весьма важный этап моих школярских странствий по университетам Европы и Америки, Израиля и Австралии. Тем не менее, прежде чем рассказывать о Токио, мне бы хотелось поделиться одним соображением об идее идеального (pun intended) университета, или, шире, школы, в значении места учебы, академического центра, научной среды. Я бы назвал это идеей ускользающей школы.

В моей жизни было много университетов, но каждый раз мне казалось, что реальность не такова, какой я ее себе представлял загодя. Пошло это у меня чуть ли не с самого раннего детства. Мы жили тогда на Арбате, в Борисоглебском переулке. На углу Борисоглебского и Большой Молчановки была старая школа, в которой учились мои родители. Все думали, что и я тоже пойду в эту школу. Но тут Арбат стали ломать, нас переселили в район новостроек, и я пошел учиться в типовую трудовую политехническую школу. Оттуда, из этих пролетарских выселок, я, будучи уже старшеклассником, ездил в центр гулять по Арбату, в Пушкинский музей изобразительных искусств — в Клуб юных искусствоведов и, возвращаясь оттуда, проходил по Моховой (тогда — проспект Маркса), смотрел на здание университета и мечтал о том, как я буду здесь учиться. Но, как только я дорос до учебы, истфак МГУ перенесли в «стекляшку», в первый гуманитарный корпус на Воробьевых (тогда Ленинских) горах — ужасное здание, крайне неудобное во всех отношениях. Я благополучно окончил истфак и спустя несколько лет не слишком академической работы уехал. И вот тогда-то я стал замечать, что мое представление об университетах, в которых я бываю, не совпадает с реальностью. Поэтому в какой-то момент я задумался о мифологеме ускользающей школы: когда готовишься к встрече с чем-то, а потом оказывается, что это ушло или, может быть, никогда и не существовало. Начинаешь стремиться к чему-то другому, а оказывается, что и это другое — не совсем то. В поисках этой ускользающей школы я и объехал с десяток университетов.

Но если найти свою школу подчас оказывается нелегко и все академические контакты кажутся эфемерными и формальными — будь то межуниверситетские совместные проекты, переписка с коллегами или сидения на конференциях, — бывают моменты, когда ощущаешь наличие всемирной среды (или обычно невидимой въяве сети). Это случается, когда коллеги из разных стран съезжаются в одно место на конференцию и после заседаний разбредаются по городу. Там и сям их можно встретить и опознать, если не в лицо, то по сумкам или футболкам, выданным организаторами. Незнакомые люди улыбаются друг другу, машут издали и иногда начинают говорить на профессиональные темы, встретившись в баре. Такое зримое присутствие коллег-единомышленников в незнакомом городе поразило меня во время первого из больших конгрессов, на которых мне довелось побывать, — по проблеме «Слово и изображение» в Карлтонском университете Оттавы четверть века назад. Такое случалось потом много раз. Недавно в Париже во время конференции Европейской ассоциации по изучению Японии я сидел вечером в брассери «Липп» с подругой, которая живет там за углом, на Rue du Dragon. На протяжении часа туда зашли две группы японцев с нашей конференции, которые оживленно со мной раскланивались. «Все японцы в Париже знают тебя?!» — изумилась Патриция. «Не все, — скромно ответил я. — Но у нас есть свой круг». И теперь я перейду к рассказу об университетах Токио и вообще о достопримечательностях города — насколько это возможно сделать на столь ограниченном пространстве текста.

Моим первым впечатлением о Японии, когда я туда приехал, было ощущение, что там очень тепло для зимнего времени: я ехал в начале ноября через Москву, а в Москве ноябрь — едва ли не самый ужасный месяц перед началом зимы.

Мой путь в Японию, в Токио, был извилистым и долгим. Начался он во время перестройки, когда у меня установились контакты с японскими коллегами, и они предложили мне приехать к ним на стажировку поработать над проектом. Вооруженный таким письмом, я отправился за визой в ОВИР, где на меня посмотрели с любопытством вежливые люди, задумались, а потом, продолжая вежливо улыбаться, сказали, что перестройка пока еще не продвинулась так далеко, чтобы таких, как я, на год в Японию отпускать. Я был молодой, горячий, сказал: «Ах так! Если не хотите, чтобы я ехал туда советским ученым, я поеду антисоветским», — и немедленно подал заявление на выезд. В отличие от моего прошения поехать на Дальний Восток, прошение поехать на Ближний удовлетворили. Таким образом, я, дотоле нимало не думавший об эмиграции, вдруг оказался в Израиле. Там мне сразу предложили работать в Университете языка иврит, что по-русски обычно неправильно называют Еврейским университетом в Иерусалиме. Но поехать сразу же в Японию так и не получилось. То приглашение стало неактуальным: сроки его прошли, а на то, чтобы получить новый грант, требовалось время. Вскоре железный занавес сменился занавесом золотым, ехать стало можно, но не на что — не было денег. Прошло еще три года моей работы в израильском университете, прежде чем я получил новый грант и смог поехать в Японию. История получения этого гранта — любопытный мультикультурный сюжет, в котором оказалось задействовано минимум четыре государства и четыре культуры. Будучи сотрудником израильского университета, я написал заявку в американскую грантодающую организацию — Центр по изучению заморских миссий при школе теологии (Нью-Хейвен, США) — на проект по изучению русской церковной миссии и Русской православной церкви в Японии. И осенью 1994 года я наконец оказался в Токио, в Университете Св. Софии, на год, который я провел чрезвычайно любопытно и продуктивно. Это католический университет, основанный в свое время отцами-иезуитами, но сильно эволюционировавший за последние годы и практически утративший какой бы то ни было религиозный дух.

Моим первым впечатлением о Японии, когда я туда приехал, было ощущение, что там очень тепло для зимнего времени: я ехал в начале ноября через Москву, а в Москве ноябрь — едва ли не самый ужасный месяц перед началом зимы. В Японии, по сравнению с Москвой, было тепло, но очень скоро оказалось, что на самом деле чертовски холодно, потому что японские дома никак не отапливаются. Я жил в традиционном доме с фактически стеклянными или картонными стенками и спал на тростниковом полу — из тростниковых матов татами. В таком доме холодно, мокро и сыро. Это сильное впечатление, о котором я знал из литературы, но теперь испытал это буквально на своей шкуре. Это запоминающийся и довольно экстремальный опыт.

У меня не так уж много полевых наблюдений этнографического характера за современными японцами, потому что я довольно быстро понял, что мне намного интереснее и приятнее работать с японскими текстами, чем с живыми людьми. Тексты вообще, не только японские, обычно интереснее большей части живых людей — по крайней мере, для такого сугубо книжного человека, как я.

Кампус Университета Св. Софии сочетает в себе старые постройки конца XIX века и современный серый, бетонный японский модернизм, который мне кажется малосимпатичным, но который очень типичен для Токио. Во время войны город был полностью разрушен и застраивался очень быстро, хаотично и далеко не всегда качественно в эстетическом отношении. (О японской архитектуре 1950-90-х годов я написал по впечатлениям этой первой поездки статью.) Кампус университета возводился в период строительного бума в 1960-е. Там чрезвычайно эффективно устроена библиотека — с открытым доступом к полкам. Хотя сейчас такое есть практически в любом университете мира, что на Востоке, что на Западе. Первое время меня там не то что поражала, но приятно удивляла университетская столовая — разнообразием запахов, ароматом карри. Позже я узнал, что это едва ли не самая популярная у японцев еда на ланч — что-нибудь с карри. Это одно из моих устойчивых воспоминаний — аромат карри из университетской столовой. Там можно было встретить студентов и преподавателей из самых разных стран мира. Это то, что отличало Университет Св. Софии от других университетов Японии. Этот университет был изрядно интернационален, потому что изначально был более, чем другие японские университеты, открыт миру. Там действовали сильные кафедры иностранных языков, в том числе русистики, кафедра истории, богатейший, очень ценный архив иезуитов — их деятельности в Японии. Такую степень кокусайка — интернационализации — я впоследствии встречал далеко не везде.

Японские коллеги, разумеется, менее открыты, чем американцы. Хотя, например, английская профессура, с которой я много общался в последние пять-шесть лет, люди тоже достаточно замкнутые. Вообще, практически во всех университетах коллеги с одной кафедры могут не видеться месяцами и встречаться только пару раз в год — в начале семестра, в конце семестра или на собраниях раз в семестр и на какой-нибудь пирушке, что тоже бывает редко. Поэтому с большей частью японских коллег я сталкивался мало. Как тьютор меня опекал один словенец — отец Янес, или Иоаннес, католический патер, отец-иезуит. Его служение состояло в обучении японских студентов русскому языку. Он жил в Японии практически всю свою жизнь и свободно ориентировался во всем японском, начиная с языка и кончая всякими тонкостями японской жизни, но японцем он не был. С японскими коллегами я больше общался не столько в университете, сколько сам по себе — на межуниверситетских научных семинарах, в которых принимал участие. Или же на дружеских пирушках, которые после ежемесячных заседаний в кампусе Университета Васэда коллеги устраивали в близлежащем ресторане «Рига», где с чопорными и просто застенчивыми японскими профессорами можно было выпить, поболтать, посмеяться. Ресторанная культура японских корпораций, наверное, широко известна: японцы выпивают, чтобы было проще побрататься, и часто даже имитируют опьянение, которое как бы позволяет им держать себя более раскованно и свободно. Думаю, поведение японских профессоров в этом отношении ничем не отличалось от поведения их коллег из сферы бизнеса. Такие встречи в ресторане я, пожалуй, запомнил лучше многих семинаров, которые часто бывали откровенно скучными: кто-то что-то маловразумительно бубнил по бумажке. Уже позже, в неформальной обстановке, можно обсудить доклад либо, забыв о нем, поговорить на другие интересующие всех темы. Это такая чисто японская черта академической жизни.

В Японии много мест, куда стоит поехать. В Токио это прежде всего район Асакуса на севере. Раньше это был район скорее бедных, чем богатых, район богемы. Художники, литераторы всегда любили селиться в таких немного неприличных для зажиточных людей местах.

В самые последние годы администрация японских университетов начала потихоньку спрашивать с японских преподавателей публикации. Раньше этого практически не было, и публиковали статьи, в общем, единицы — увлеченные исследователи, которым хотелось это делать. То есть публикационная активность, да еще, упаси Бог, в иностранных журналах, не входила в их обязанности. Надо сказать, японцам очень нелегко публиковаться в западных англоязычных журналах — я говорю прежде всего про гуманитарную науку. Во-первых, существует языковой барьер. Мало кто из японцев способен изъясняться на хорошем академическом английском. Казалось бы, с этим легко справиться, отдав текст хорошему редактору из носителей языка, однако до недавнего времени с этим было туго. Но главное — в японской науке совсем другая методология. В основном тексты японских ученых сугубо описательные, без концептуализации, без проблематизации. Мои коллеги-искусствоведы, организуя какую-нибудь выставку, большой каталог или тематический выпуск журнала по истории японского искусства, довольно часто приглашают к сотрудничеству японских коллег. Среди них встречаются прекрасные специалисты, но предоставляемые ими тексты на японском всегда нуждаются не только в переводе, но и в сильной адаптации, приведении в соответствие с академическими стандартами, принятыми на Западе.

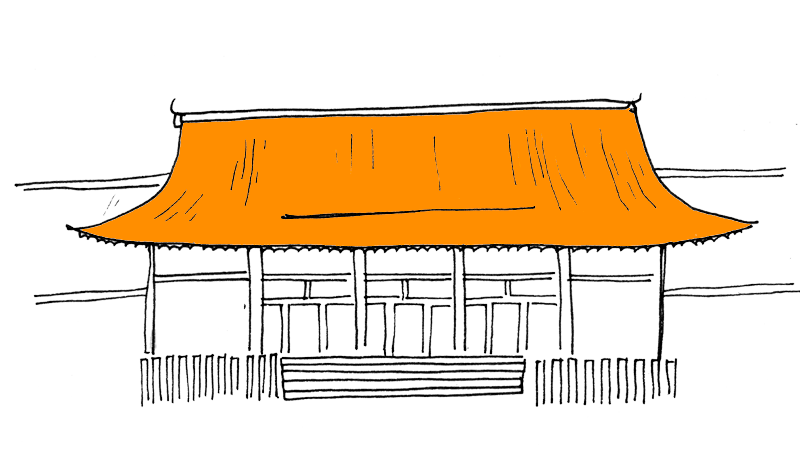

В Японии много мест, куда стоит поехать. В Токио это прежде всего район Асакуса на севере. Раньше это был район скорее бедных, чем богатых, район богемы. Художники, литераторы всегда любили селиться в таких немного неприличных для зажиточных людей местах. Там же находился район веселых кварталов — знаменитый Ёсивара, просуществовавший в этом качестве до второй половины 1950-х годов, когда в Японии официально была запрещена проституция. Там же стоит чрезвычайно популярный храм, один из старейших храмов Токио — Сэнсодзи VIII века. Проходят ярмарки народных ремесел и китайских сувениров. В общем, провести целый день в Асакуса вполне реально. Неподалеку находится район Кацусика — а это слово есть также и фамильное имя художника Хокусая. Он происходит оттуда и похоронен на очень маленьком и незаметном кладбище в этом районе, буквально в десяти минутах ходьбы от Асакуса.

Если в Асакуса можно видеть кусочки старого города периода Эдо: низкие домишки, узкие улочки, маленькие магазинчики, палатки, ларьки и т.п., то Синдзюку — это район небоскребов. Небоскребы меня неизменно изумляют: как можно строить небоскребы на земле, которую трясет немножко каждый день, ощутимо — каждый месяц, а разрушительно — раз в несколько лет? Тем не менее небоскребы стоят, качаются, но не падают. Эти дома соединяют многокилометровые подземные переходы. Многокилометровые лабиринты путей и платформ построены на станции «Синдзюку». Сегодня это смотрится уже не столь радикально, как в шестидесятые, но тем не менее это хорошая визитная карточка, демонстрирующая, что могут сделать японцы при помощи разного рода технологических чудес. Среди природных красот Токио — огромный парк Уэно, в котором находится роскошный пруд Синобадзу — лотосовый пруд, в центре которого стоит храм богини Бэнтэн, покровительницы искусств. Кстати, об этом пруде. На фотографиях или если просто смотреть на него издалека, он представляется восхитительным сплошным покровом из лотоса: огромные зеленые листья лотоса, огромные белые или бледно-розовые цветы — символ буддийской чистоты, очень красиво. Но стоит подойти поближе, как становится видно, что пруд чудовищно загажен. Во-первых, он очень мелкий и, видимо, цветет. Во-вторых, там невообразимое количество всякого мусора: банки из-под кока-колы и пива, бумажные стаканчики... Впрочем, в последние годы стало получше, чем в 1990-е. Время от времени его чистят, но он быстро снова заполняется мусором. Рядом с парком есть одноименный зоопарк.

Можно поехать в старинный район Ситамати, то есть «нижний город» (это недалеко от Уэно), где во времена Хокусая — 200 лет назад — жила беднота, которая, вероятно, не слишком заботилась об экологии. Вплоть до недавнего времени там жили люди бедные, иногда люмпенизированные. Там и сейчас раскинуты огромные палаточные лагеря бездомных. Вообще, бездомные в крупных городах Японии — это любопытнейшая тема. В последнее время их стало меньше, потому что правительство принимает определенные меры, и немалые, — и тем не менее они есть. Иногда это люди, случайно выброшенные из обычной жизни, но немало и таких, кто сознательно выбирает себе такое существование. Они лежат себе день и ночь на берегу пруда и бросают в воду всякие банки.

Я люблю заглядывать в район Харадзюку, хотя не очень слежу за молодежной субкультурой. Там ходят причудливо одетые, раскрашенные мальчики и совершенно бесстрашные девочки, которые не боятся показаться смешными и нелепыми, и мне это страшно нравится.

Последний раз, когда я был в Токио, в августе, я две недели жил в новой высотной гостинице, торчащей среди небольших домишек района Амэёко: «Амэ» — «Америка», «Ёко» — «Йокогама», название другого японского города. В свое время это был район довольно подозрительный, где после войны действовал черный рынок, на котором дешево продавалось всё, начиная от еды и одежды и заканчивая оружием и разного рода контрабандой. Тогда многие японцы жили контрабандой того, что им удавалось украсть или выменять на американских военных базах, то есть начался этот бизнес еще в период послевоенной оккупации. И район Амэёко сохранил свой слегка, я бы сказал, развлекательно-жуликоватый колорит. Там много сравнительно дешевых маленьких едален, много развлечений с популярными в Японии игровыми автоматами «патинко» — и там просто любопытно ходить вечерами по маленьким узким улочкам.

В Токио нет привычного нам «центра». Есть очень чопорный, очень богатый район Гинза с помпезными магазинами на западный манер, роскошными кафе и ресторанами. Я там бывал, но мало что запомнил, и он мне не понравился. Меня всегда больше привлекают аутентичные места, где меньше усредненного блеска глобализации. Такие места встречаются, как правило, не в центральных районах, а в маленьких городках. В окрестностях Токио такие атмосферные места — это Камакура, средневековая столица Японии. Разумеется, еще Киото — древняя императорская столица, но это довольно далеко. Поскольку я минималист и привык к спартанскому образу существования, Токио подходит мне для жизни. К тому же это не такой уж дорогой город. Но если человек привык — нет, не к сибаритству, а просто к каким-то благам западной цивилизации, — тогда ему, даже со средним бюджетом, в Токио придется туго. Вообще, человеку, выросшему в другой культурной среде, японский быт может показаться, мягко выражаясь, сильно непривычным. Например, отсутствие центрального или какого бы то ни было отопления в домах: японцы используют только маленькие переносные обогреватели. Хотя в последние годы японцы во многих домах, далеко не во всех, стали подключать кондиционеры, работающие и на охлаждение, и на нагревание. Очень маленькие размеры всего: глубокие маленькие ванны, по форме больше напоминающие ящик. Это далеко не всем нравится, к этому надо привыкнуть. Не могу сказать, что я привык. Или, например, обычай спать на полу на футоне. Даже не потому, что это жестко, а потому, что сыро, или потому, что у японцев все-таки другие представления о чистоте. С одной стороны, везде совершенно безупречная чистота, а с другой, на полу, по которому ходишь, всегда есть какая-то пыль. У японцев крайне трудоемкий процесс собирания постели — свертывания футона, засовывания его в стенной шкаф. В общем, есть там свои специфические неудобства, с которыми придется как-то смириться. Ну или жить с мебелью на европейский лад — как живет все больше японцев.

Когда я работаю над конкретным проектом, часто бывает так, что нужный мне материал есть только в самой Японии. Я отправляюсь туда и работаю там, проводя много времени в полевых исследованиях или в архивах. Это может быть архив монастыря, библиотеки или музея. Время от времени читаю там лекции. В Японии большую часть картин и рисунков невозможно увидеть живьем: в музеях выставляется крайне малая часть коллекций. Очень много памятников находится в собраниях разных храмов и монастырей, где их просто никогда никому ни за что не показывают, разве что вам случайно повезет. В монастыре Дайтокудзи, который я знаю лучше других, потому что был там послушником, и о котором я написал пару книжек, примерно раз в году — в октябре — бывает день проветривания, когда выносят из хранилища старые свитки, разворачивают их, проветривают, смотрят, не завелись ли жучки. Вот в этот день можно прийти и, если повезет, посмотреть, а обычно ничего не показывают. Поэтому во всех отношениях лучше, удобнее, комфортнее работать на Западе: западные музеи и библиотеки имеют богатейшие сокровища, иногда превосходящие то, что осталось в Японии. И в конце концов, западные люди привыкли спать на кроватях, залезать в ванну, а не в бочонок, ну и так далее.